食品は多くの成分から構成されています。それを体内に取り込む(食べる)ことは、体をつくりエネルギーを生みだすもととなり、人間が生活するために必須のものです。さて、食品が体内に入りその機能を発揮するまでに、通常は、一次生産物の収穫・獲得 → 運搬・貯蔵 → 加工 → 調理 → 摂取 → 消化・吸収といった長い道のりがあります。したがって、「食品化学」の授業では、一次生産物(極めて複雑な複合成分系)中に含まれる物質の化学的性質や機能および含有量の理解にとどまらず、これらの成分(物質)の貯蔵・加工および調理の過程での変化や食品に含まれる成分どうしの間で起こる反応についても考察していきます。これらの理解は食品の品質の保持や安全性の確保に関係するばかりでなく、可能なかぎり好ましい性質を持つ成分を集積し、より高い食品機能を備えた水産物やその加工品を作り出すための基礎知識を習得することに繋がります。

----------食品中では、含まれる成分どうしで化学反応が起こっているのですか?

そうなんですよ。最も重要な反応のひとつに、カルボニル基(アルデヒド基)という部分を持つ物質とアミノ基という部分を持つ物質の間で起こるアミノカルボニル(メイラード)反応があります。そして、この化学反応は私たちの身のまわりの日常生活の中にころがっている事柄に関係しています。

----------具体的には、どのような事柄がその反応に関係しているのですか?

ホットケーキやどら焼き、そして、スポンジケーキなどケーキ類、クッキーなどの焼き菓子や焼きたてのパン類などは、おいしそうな「こげ色」や「香ばしい香り」がして、みるからに食欲をそそりますが、この「狐色の焼き色」はアミノカルボニル(メイラード)反応が関わっています。ケーキ類に使う牛乳や卵に含まれるタンパク質やアミノ酸が、小麦粉に含まれるグルコース(ブドウ糖)などの糖類との間でメイラード反応をおこし、おいしそうな「こげ色」と「香ばしい香り」がつきます。メイラード反応では多くの非常に複雑な化学反応を経て、最終的に褐色系の色を持ち焦げ色や照りのもととなるメラノイジンという物質ができます。現在でもその反応メカニズムは完全には分かっていません。ただ反応の最初の段階は、アミノ化合物のアミノ基と糖類の還元基(カルボニル基)が結合する反応であることと、その後次々と複雑な反応が重なってメラノイジンという褐色の物質ができるということだけがわかっています。ですから、タンパク質類や糖類など、メラノイジンの原料になる成分を多く含む食品は、「狐色の焼き色」が付きやすいというわけです。

----------それ以外にも具体例はあるのでしょうか?

味噌・醤油の色は褐色ですがメイラード反応が関わっているためと言われていますし、調理に重宝な「みりん」の作用にも関係しています。

---------「みりん」とどのように関係しているのですか?

「みりん」は食品の臭みを消す作用と焼き色(照り)を付ける作用がありますね。「みりん」には糖分とアミノ酸が多く含まれるので、これが食材中のアミノ酸やタンパク質と反応し、独特の色を作り出します。つまり、これらのアミノ酸と糖分が関与してメイラード反応が起きるため、独特の色、いわゆる「照り」がつきます。また、この「照り」となる物質ができる途中の反応段階の物質と臭い成分が反応することで臭いも消えていくわけです。「みりん」は調理の鉄人?あるいは万能選手として重宝されていますが、そのパワーの源にはメイラード反応が関係しているというわけです。

(火の山頂上より関門海峡、関門橋を望む)

----------メイラード反応は人間にとって良い反応なのですね。

いえそうとばかりは言えません。むしろ悪い方向(品質の低下)への反応であることが多いのです。例えば、脂が良くのった魚肉が冷凍保存中に「褐変」して、いわゆる「油ヤケ」を起こし、色や風味が悪くなり品質の低下を招くことが、古くから水産食品業界において問題となっていますが、これも魚肉中の脂質が酸化・分解されて生じるカルボニル化合物が魚肉タンパク質とメイラード反応をするからだと言われています。また、この悪玉としてのメイラード反応は、食品中だけでなく、人間の体内でも起こり、種々の病気と密接に関係しています。これについてもっと知りたい人は、9月8日に掲載した、「研究紹介:松下映夫教授」を参照してください。

----------メイラード反応が起こると褐色の色がつくわけですが、水産食品には様々な色を持つものが多くありますね。

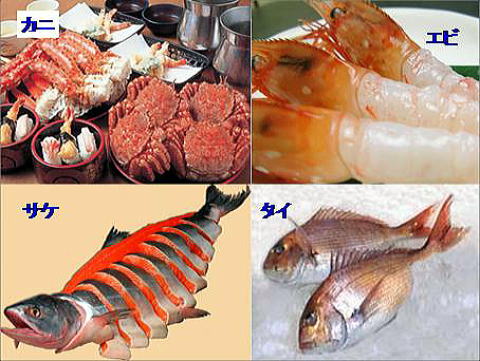

そうなんですよ。食品の色について学ぶことも「食品化学」の授業の重要な項目のひとつです。鮭の切り身や鯛の皮のピンク色や茹であがったエビやカニの赤い色はアスタキサンチンという色素が含まれているためです。この色素は、目で見て美味しいという効果を発揮するだけでなく、実際に、抗酸化作用を発揮して脂質の酸化を防ぎ食品の品質の低下を抑制する作用があります。また、エビやカニは生きている時は、赤い色をしておらず、熱を加えて初めて赤い色となります。これは、タンパク質に結合しているアスタキサンチンは赤褐色をしているのですが、加熱することによりタンパク質は変性して、アスタキサンチンが離れて、本来の鮮やかな赤い色となるためです。この様に、みるみるうちに食品の色が変化する現象は身のまわりに結構ころがっていますので、何故だろうと考えるのもおもしろいですね。

(アスタキサンチンの含まれる水産物)

海苔をあぶっていると色が変わっていくのに気づいたことはありませんか? 海苔にはいくつか色素が含まれています。代表的なものは、赤い色素(フィコエリトリン)、青い色素(フィコシアニン)、緑の色素(クロロフィル)、黄色い色素(カロチン、キサントフィル)です。加熱するとフィコエリトリン(赤)がフィコシアニン(青)に変わり、海苔の色が緑色に変わるのです。

私たちの研究室では、海響館(下関市水族館)の水産大学校のオープンラボにおいて、食品(水産物)の色の変化について簡単な実験と展示を行い、一般の人々(小さな子供たち)にも興味を持ってもらっています。

----------他に「食品化学」の授業の特徴はありますか?

「食品化学」では、食品の「機能性」についても科学的に考察するための導入的な授業にしたいと思っています。食品の機能には、栄養素として体をつくり、エネルギーとなって生命を支える一次機能、また、食べるという大きな楽しみにかかわる味、香り、色、物理性(テクスチャー)などの二次機能があります。食生活に主原因がある生活習慣病(肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化など)やガン、食品アレルギーなどが現在問題となっていますが、食品には、体の生理機能を調節することによりこれらの病気を予防し軽減する働き、すなわち三次機能があり、現在最も関心をもたれ、活発に研究されています。

(恒例となった拡大研究室ボーリング大会で今年も腕前?を競い楽しく過ごしました)

食品の中に含まれる特定の成分が機能性を発揮するためには、食べた後に体内に吸収された後に臓器・組織に運ばれ、そこで何らかの生理作用を及ぼす必要がありますが、その過程は非常に複雑であり、それを明らかにするには長い地道な研究が必要です。(これについては、10月1日に掲載した「授業紹介「栄養生理学」:松下映夫教授」も参照してください。) 食品の持つ機能性を明らかにし、真の機能性を有する食品を開発するためにも、科学的な方法論を用いて、いかにして実証していけば良いのだろうかということについても授業でとりあげて紹介していきたいと考えています。

----------今日は、どうもありがとうございました。