5年前に水大校の食品科学科に来てから、自分では初めて「食品化学」や「食品分析実験」などの授業を担当していますが、以前は会社で「くすり」の研究開発を行っていました関係で、食品科学の分野と医学・薬学の分野にまたがっている現象に興味を持ってしまいます。

私は気分屋のせいか、あれやこれや色々とと研究してみたくなりますが、今回は、「食品化学」の授業で学ぶ重要な化学反応の「メイラード反応」に関係していることについて説明したいと思います。この反応は、食品の加工・貯蔵中に、糖や脂質が酸化を受けて非常に不安定で反応性に富んだ『カルボニル』(Reactive Carbonyl Compounds)が生成し、これが食品中のアミノ基と結合する反応です。焼きたてのパンや焼き菓子はこんがりと褐色に焼きめが付いて好もしい味や香りがしますが、この色や香りは「メイラード反応」により生成します。

--------そういえば、「メイラード反応」は先生の食品化学の授業では最重要項目のひとつとして力を入れて教えていますね・・・

「メイラード反応」は水産食品にとって、むしろ悪玉としても関係しています。脂が良くのった魚肉が冷凍保存中に「褐変」して、いわゆる「油ヤケ」を起こし、色や風味が悪くなり品質の低下を招くことが、古くから水産食品業界において問題となっていますが、これも魚肉中の脂質が酸化されて生じる『カルボニル』が魚肉タンパク質と「メイラード反応」するからだと言われています。この悪玉としての「メイラード反応」は、食品中だけでなく、われわれヒトの体内でも意外と簡単に起こり、病気と密接に関係しているんですよ。

--------人間の病気と「メイラード反応」について、もう少し具体的に説明してください。

ひとつは糖尿病です。糖尿病は、網膜症、神経障害、腎症などの合併症をひきおこしますが、ものすごく単純化して説明すると、糖尿病の高血糖のため異常に高濃度になり反応性が高まったグルコース(ブドウ糖)が、網膜や神経や腎臓にあるタンパク質と「メイラード反応」を起こして、そのタンパク質の本来の働きを異常にしてしまうためです。

良くぞ聞いてくれましたね。「活性酸素」がヒトの体に悪影響を及ぼす、いわゆる「酸化ストレス」が様々な生活習慣病や痴呆・老化などに関係することは知られていますが、なぜこの「活性酸素」や「酸化ストレス」がこれらの病気に繋がるのかについては、じつは、「メイラード反応」も関係しているのです。

--------私は、漠然と「活性酸素が遺伝子DNAを傷つけるためガンになる」などと思っていましたが・・・

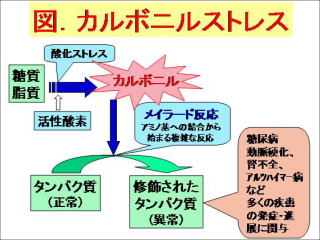

もちろんそういう面もありますが・・・ 学問は日々進歩していますよ。さて、分かりやすくするための説明の図がありますので、参照してください。(図を指さしながら・・・)私たちの体内では、「酸化ストレス」にさらされると、糖質や脂質から種々の『カルボニル』が生じます。そして、「メイラード反応」によりタンパク質と結合して、正常な機能を失わせることにより、病気を引き起こしたり悪化させたりすると考えられています。近年、この方面の研究の進展はめざましく、糖や脂質などより生成した『カルボニル』が糖尿病、動脈硬化、腎不全、アルツハイマー病など多くの病気に関与することが明らかになり、「種々の疾患が、『カルボニルストレス』により発症し進展する」という概念が提唱されています(文献1,2)。もしも、この『カルボニル』の生成を減少させることができれば、これらの病気を予防・治療できるかもしれませんね。

私の研究のパートナーである田中竜介先生は、水産脂質の分析では、最先端の知識と技術を有するエキスパートであり、高速液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィーを駆使して、脂質酸化物(ヒドロキシ脂質)およびその分解物(アルデヒド類)の高感度分析法を開発し、水産物中のこれらを分析することにより、魚の健康(ストレス)状態や食品としての品質(鮮度など)の新たな有用な指標になることを明らかにしてきました(文献3)。これについては、田中先生自身が、そのうち別のところで、詳しく説明してくれると思います。

--------今の話は食品のことですよね。ヒトの病気はどうなったのですか?

これから説明しようとしたところでした。つまり、この田中先生の見出した「食品化学」的な結果を医学・薬学方面にも展開すべく、ラット(実験動物のネズミ)を用いた病態モデルの実験にとりかかっています。まず、はじめに、ラットに四塩化炭素を投与して「肝障害」の病態を人工的に引き起こしますと・・・、この時、水産脂質であるエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)の酸化から生じる『カルボニル』の4-ヒドロキシ-2-へキセナール(4-HHE)などを測定すると、病気が引き起された肝臓中で4-HHEレベルが上昇することがわかりました。糖尿病など他のいくつかの病態モデルも同様に作成し、4-HHEレベルがどのように変化するのか、すなわち、水産脂質由来の『カルボニル』の分析が、『カルボニルストレス』に関係する病態の新たな指標となりうるかどうかをさらに詳しく検討していきたいと考えています。

--------それについては、いつかまた、お聞きしたいと思います。今日はありがとうございました。

参考文献

1)稲城玲子・宮田敏男・黒川清:カルボニルストレスの病態生理学.Molecular Medicine, 40(2), 178-184 (2003).

2)上田裕彦 他:カルボニルストレス.AGEs研究の最前線(今泉勉監修、山岸昌一編集)61-68 メディカルレビュー社 東京 2004.

3)重田一弘・久原 礼・下脇有里子・井上晋一・三宅謙嗣・田中竜介・松下映夫:病気魚の肝臓におけるアルデヒド類とヒドロキシ脂質との関連について.平成20年度日本水産学会大会,東京, (2008年3月).