食品の健康機能性に関する議論において、「食品(成分)が有する機能性効果に関する試験結果」のみから、「この食品は、だから、健康に良い(成分を含む)のだ!!」というような、「人間の実際の食事における有用性」を主張するかのような傾向がありますが、そう単純なものではありません。これに関係して、皆さん意外と気がついていないのが、「口から入ったとしても、厳密には、食物はまだ体の外部にある」という点です。この点に注意を向けたくて、『どこからが体の内部ですか?』という質問をしている訳です。

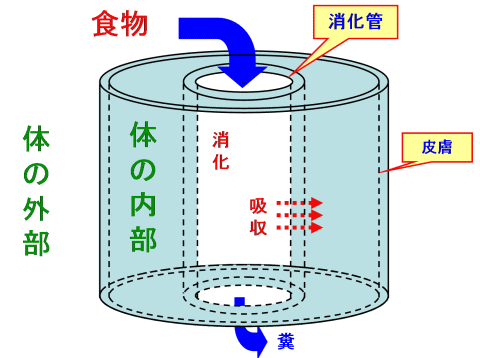

食品(中の成分)の機能を理解するためには、食品を利用する側のヒトの体の仕組みを理解しなければならないという訳です。この時、食品(の成分)は体の中に取り込まれる訳ですが、体の外部から内部には、生物(人間にとっては食品)やそれを構成しているタンパク質や多糖類などは、簡単には入り込めないようになっています。つまり、ヒトの体の仕組みにも、国境のようなバリアが存在し、国境を警備する組織や入国管理局・税関・検疫所などの検査機関があり、許可されたもののみが中に入ることができるわけです。このバリア機能を有するものとして小腸などの消化管とそれに付随する免疫組織があります。そういう意味では、からだの表面を覆う皮膚と同じだと考えることができます。つまり、体の内と外を分けるという意味で消化管と皮膚は同等なのです。このことをヒントに、「ヒトの体をものすごく単純化していくと、どんな幾何学構造になるか」を考えてみてください。

----------また、クイズですか? 難しいですね。教えてください。

答えを図に示しましたが、バームクーヘンや竹筒のような、真ん中に穴があいている円柱形に単純化することができます。薄く青色の影が付いている部分が体の内側で、何も無い白い部分が外側ということになります。もしも小腸などの消化管組織を手術で取りだした時には、その小腸の管の内側の空間は「体の外」であり、小腸の管の内側にある粘膜表面の「吸収細胞」は、「体の外」に接した「体の内側」に相当します。

----------子供のなぞなぞ遊び「内側にあるが、外であるもの、なーんだ?」になってしまいましたね。

ちなみに、小腸の吸収細胞と皮膚の表皮細胞とは、どちらも外界に接しているという他に、細胞の寿命(生まれかわりの期間)が短いという共通点もあります。小腸吸収細胞が約6日で表皮細胞が約28日です。赤血球は4ヶ月、骨は10年以上であることと比較すると、いかに最前線でハードな消耗戦(使い捨てられる戦い)をしているために寿命が短いか・・ということがわかります。

----------消化管と皮膚とがバリアという意味で同等とは驚きましたが、違いもあるのではないですか?

消化管には、皮膚には無い「消化・吸収」という重要な働きもあります。つまり、体の内側への侵入をブロックするだけでなく、体の内側に取り入れる(「吸収」)ことができるように、積極的に、タンパク質や多糖を細かく分解する(「消化」)働きがあります。このハードな消化・吸収という作業も、小腸吸収細胞の寿命の短さに大きく影響しています。

----------なるほど、今までのお話をまとめると、どうなりますか?

食べる・飲むは、イコール、吸収ではない。 何かを食べた(飲んだ)からといって、食物に含まれている成分がすべて吸収されるわけではない、ということです。各種の物質は吸収されて初めてヒトの体の内部に入ったということになり、(体に良いとか悪いとか言うような)種々の生命活動に関与するスタート台に立つことができるというわけです。

----------消化を受けなくても吸収される物質もあるのではありませんか?

確かに、ビタミンやミネラルのように、低分子の物質のような消化を必要としないものもありますが、それらの物でも吸収されるメカニズムは個々の物質によって異なりますので、知ってか知らずは別にして「何でも食べれば必ず吸収され体の中に入る」という前提に基づいた話は、いささか乱暴なものですね・・と言いたいわけです。

---------だんだん先生の言いたいことの核心に近づいてきたような気配ですね。

食品や食品成分の機能を調べる実験の結果の解釈については、注意が必要です。細胞を使う実験や細胞から取り出した酵素や受容体を使ういわゆるイン・ビトロ(試験内)の実験では、ここでお話してきたように、消化管のバリア機能や消化・吸収の段階をすっとばして、機能に関わる標的分子に食品(成分)を直接的に接触させるという状況を人工的に実験条件として作りだして、調べている訳なんです。したがって、出てきたデータはあくまでその様な特殊な実験条件の下での結果であり、実際に生きている生身の人間における効果に一般化(拡大解釈)する場合は、非常に慎重に扱う必要があり、正確な言動が求められます。軽佻浮薄なテレビ番組などはいざ知らず、科学・技術に携わる者あるいはその予備軍としてのわたくし達は、消化・吸収の問題を明確に意識しないままに、食品の人間の体への好影響や悪影響を論じてみても、あまり意味が無いのだということを、肝に銘じるべきであると願っています。

『Aというタンパク質を調べてみたら、からだのなかで非常に重要な働きをしていることがわかりました。しかも、歳をとると、体の中のAタンパク質の量がだんだん減ってくるということもわかっています。したがって、Aタンパク質を食事から補給することは若さと健康にとって重要なことであります。さて、すばらしい品質のAタンパク質がここに売っています。さあ皆さん、健康のためにAタンパク質を食しましょう・・・』という文章を見かけたら、皆さんはどういう反応を示しますか? 栄養生理学の授業を受けた賢明なる皆さんは、この話の変なところ(飛躍しすぎのところ)がおわかりですね・・・

---------今日は、どうもありがとうございました。