|

※所属・職位・学位は、当時のものを掲載しております。

|

|

水産資源の有効利用

|

|

水産大学校 海洋生産管理学科

原 一郎

|

|

|

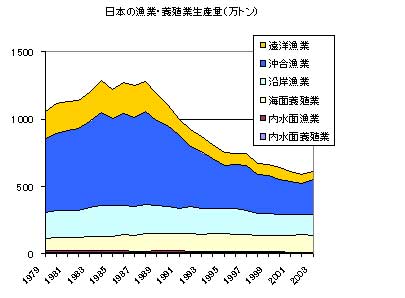

生物資源、水資源、鉱物資源など資源には様々なものがある。水資源は循環していることからいくら使っても地球全体で考えれば、量は変わらない。鉱物資源は使った分だけ減り、最終的にはなくなってしまう。生物資源は繁殖して増え、子供を残す再生産を行う。それゆえ自律更新資源、再生産可能資源などといわれる。 水産資源は、不確実性、無主物、共有物と競争問題、経済的問題、科学的知識が乏しいなどの特徴がある。不確実性とは資源の量的評価が難しい、資源が変動する、魚が移動する、ことなどである。最近の日本の漁獲量は、図にみられるように1980年代の1,000万トンの水準から500万トンの水準へと落ち込んでいる。ついこの間まで400万トンを超えていたマイワシ漁獲量が現在は数十万トンである。これが減少理由の一つである。水産資源の特徴の一つは変動が大きいことがあげられる。

|

|

一方、近年の世界の漁獲量は、1億トンの水準を維持している。これは中国の漁獲量(5,000万トンの水準)によるものである。世界の魚類資源は2億~

20億トンあると試算されており、2010年の漁業生産は1億1千万トン~1億2千万トンと予測されている。全世界でみると急激な落ち込みはないとの楽観的な見方である。急激に漁獲量が落ち込んだ日本においては、乱獲にならない程度の漁獲可能量(総量)として1,000万トンとの試算がある。これは近年の供給量に匹敵するものである。

|

|

|

|

資源の減少、漁業の衰退により管理の必要性を誰もが認めるようになり、資源の有効利用を推進するために様々な取り組みが行われている。日本ではこれまで努力量管理を主体に漁業管理を実施してきた。これは漁獲をする前に船の許可隻数などの漁獲努力量を制限することから、入り口規制とも呼ばれる。最近、漁獲可能量(Total

Allowable Catch、TAC)と漁獲努力可能量(Total

Allowable

Effort、TAE)が導入された。TACは持続的な生物資源の利用可能な漁獲量水準を目指すもので、未来の漁業を守り、一定の産卵資源を残す(再生産)ために獲ってもよい漁獲量の上限を定めるもので、出口規制とも呼ばれる。TAEは、資源悪化が著しい資源、早急な回復が必要な資源について漁獲努力量の上限を定め、資源回復をはかるものである。 資源管理に万能の手法はなく、魚の特徴に合わせたきめ細かい管理手法の導入が必要である。しかも水産資源は大きく変動することから単一魚種の安定供給は困難である。変動する資源の有効利用を考えなければならない。このような観点から研究段階ではあるが、最近は「海洋生態系に基づく水産資源管理」が注目されている。 最後に消費者へ一言、資源の少ないマイワシが高い値段でスーパーで販売されている。高水準の時にはあまり食べられなかった。今はマアジとサンマがたくさんとれている。安い大衆魚をたくさん食べて資源の有効利用に協力されたい。

|

|

ひとの有効活用 −水産業の担い手について−

|

|

水産大学校 水産情報経営学科

三木奈都子

|

|

|

一般的に水産業で資源というと魚や貝や海藻などの生物資源を思い浮かべると思いますが、水産業や漁村に関わる人も資源であり、人的資源ということができます。水産業は生物資源が豊富だとしても、それを漁獲する漁業者や、消費者に水産物を届ける流通業者がいなければ水産業という産業は成立しません。また、地域と不可分な水産業では、自然的資源、水産的資源、文化的資源などと並んで地域を構成する要素として様々な技術や知識を有した地域住民という人的資源があるといえます。また、近年は海洋レクリエ−ションや漁村の地域住民の活動に参加するなど様々な形で水産業や漁村に関わる人たちが水産業や漁村に多様なインパクトを与え始めており、広い意味ではこのような人たちも水産業の人的資源の範疇に含めてみることができます。

|

|

(直接、水産業に従事する漁業者・流通業者)

|

漁業者については、近年、漁業に参入する若い人が少ないため人数減少と高齢化が進み、一部では沖合・遠洋漁業を中心に外国人労働力の導入が行われています。このような状況のなかで、少しずつですが漁村や漁家の出身ではない人が新規漁業就業者として参入し始めています。沿岸漁村では前浜資源は採りすぎれば枯渇することから、漁村では漁獲圧力の上昇を抑えるため、従来、自由な参入は難しかったのですが、絶対的な後継者不足で参入制限が緩くなり、同時に行政でも参入支援を行っていることを反映しています。漁業者の減少に対する危惧については、いったんは漁業者がいなくなっても資源が回復して漁業がお金になれば、漁業に従事したい人は集まるという心配無用論もありますが、沿岸漁村の資源管理の体制と社会関係とは密接に関係しており、地域に蓄積されてきた資源管理の知識と技術のシステムを最低限、維持することは必要だと考えられます。 重要なのは第一に、漁業後継者が他産業に従事するのと比較して大きな差が出ない収入を実現できるような、地域内の漁業機会や漁獲金額の配分システムの作り替えです。第二には漁家出身者以外の水産業への関心を喚起し、漁業者候補の裾野を広げることです。これまでの聞き取りでは、新規参入希望者の親戚が漁業者や漁村の住民であったり、小学校の授業で漁業を体験したなど、幼少時に水産業に関心を持つ何らかの種まきがされている場合が少なくありませんでした。これらは後半にお話する漁業体験や漁村体験に関わってきます。流通業者については、卸売人、仲買人、小売人のいずれも人数が減少していますし、水産物を評価する能力という質的な低下も危ぶまれています。いまや水産物小売りの中心となったス−パ−では、旧来の魚屋が多様な水産物、特に地元で漁獲される水産物を評価し、食べ方を消費者に提案してきたのと異なり、店員は規格品的な輸入水産物や養殖物を並べるだけという場合が多く、水産物を適切に評価できる能力を持った人が少なくなっているといわれていますし、当然、それは消費者の水産物を評価する能力を低下させていると思われます。

|

|

(漁村の地域住民)

|

|

近年、漁村では、女性を中心に地域の生鮮水産物やその加工品を販売したり、レストランで食べさせたりといった地産地消の活動が盛んになってきています。このような活動では、彼女たちが漁村生活のなかで蓄積してきた水産物の調理や行商などの販売に関する技術と知識が基盤になっています。そのほかにも漁業体験など地域の自然的資源や文化的資源、水産的資源、人的資源を活かした地域起こしが諸々始まっています。今まで水産業では前面に出ることの少なかった人たちが、漁業や生活の技術と知識を活かして経済活動ができ、それによって生き甲斐を得たこと、そして必ずしも地縁や血縁に依らない志で結びつく志縁ネットワ−

クを得たことなどが効果として報告されており、新たな漁村の方向性のひとつとして期待できるものです。また、地域としても、気がつかなかった地域の資源を発見する、自分たちの暮らしを情報発信することで自信が生まれる、他産業との連携が生まれるなどの効果が出始めています。

|

|

(水産業や漁村に関わる人たち・水産物消費者)

|

|

海洋レクリエ−ションや漁業・漁村体験、海岸清掃や植樹活動の環境保全の活動などを通して漁村や水産業と関わりを持つ人たちは、単に漁村を利用するだけでなくときには漁村住民とともに働いて問題解決を図り、水産業や漁村に対して共感と理解を得つつあります。彼らは経済的に漁村や水産業に寄与したり、新たな漁村作りへのヒントや支援を与えてくれ、同時に水産業に関心を持つ漁業者候補者や水産物の善し悪しに敏感な消費者となる可能性を有しています。さらに彼らの外側に控えている一般消費者も水産業の人的資源といえます。消費者が水産物を量的に食べ、また、質的にも様々な水産物を評価できる舌とそれを捌き料理に作り替えていく技術があってはじめて、

水産物総菜の販売

地域の水産物生産を支えているといえます。このような消費者に対して、これまで漁村女性は地道に魚食普及という活動を行ってきました。以上のように、水産業において生物資源と同様に重要な資源は人です。今後、このような水産業における人的資源の概念について意識し、人作りをどのように行っていくのかが課題となると考えられます。

|

下関市彦島の女性による水産物総菜の販売(カモンワ−フ)

|