トラフグ属フグは遺伝的に近縁であるため、交雑個体の発生が報告されています。これまでにナシフグとコモンフグ、ナシフグとシマフグ、ゴマフグとショウサイフグの組み合わせが確認されていますが、いずれについてもその有毒部位に関する情報はありません。フグは種により有毒部位が異なりますが、有毒部位が異なる種間の交雑個体がどの部位にTTXを蓄積するのかについては明らかではありません。トラフグ属フグの交雑個体を対象とした研究ではどのような組み合わせの交雑個体が発生しているのか、また毒はどの部位に蓄積されるのか、などを明らかにし、食中毒発生防止に貢献することを目的とします。

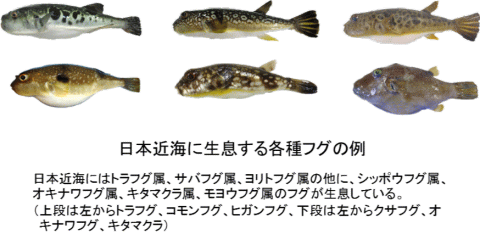

トラフグ属フグの中にはカラスフグやムシフグなど、純粋種でありながら毒性の情報が少ない種が存在します。また、日本近海には前述の二種が含まれるトラフグ属フグだけではなく、サバフグ属、キタマクラ属、ナミダフグ属などが生息しています。純粋種フグを対象とした研究では、これらの毒性の情報が少ない種について有毒部位の調査を行い、食中毒発生防止に貢献することを目的とします。

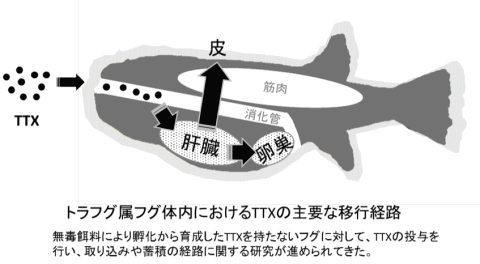

トラフグ属フグは消化管からTTXを取り込み、皮や肝臓、卵巣といった特定の部位に蓄積します。そのため、トラフグ属フグはTTXを特異的に蓄積するための分子メカニズムを持つことが予想されます。このメカニズムを解明することにより、フグの種類による有毒部位の違いが予想できるようになり、さらには毒を与えても毒化しない品種の作出に応用できるものと期待しています。

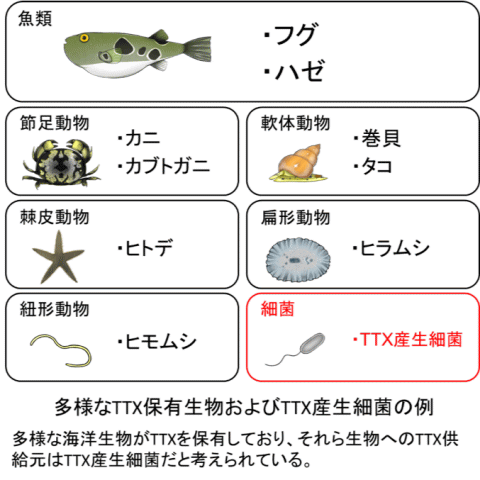

フグ毒として有名なTTXですが、フグ自身にTTXを作り出す能力は無いことが分かっています。一方、海洋細菌の一部はTTXを産生する能力があるため、これらの細菌がTTX保有生物のTTX供給源であることが有力視されていますが、TTX産生能などには未だに不明な点が多く存在します。TTX産生細菌を対象とした研究では、TTX産生細菌におけるTTX産生能が最大化する条件を調査し、TTX保有生物の毒化について考察します。