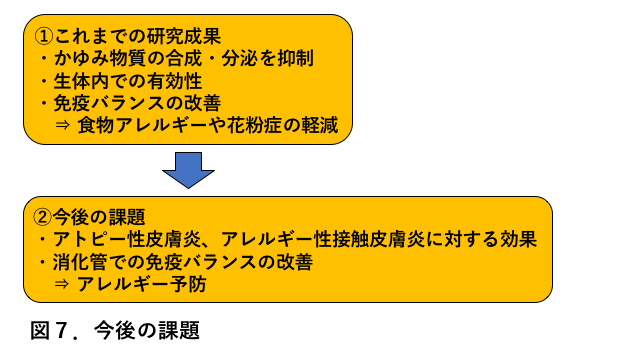

海藻は主に、褐藻、緑藻、紅藻の3つに分類されます。よく食用で知られているものとして、褐藻ではコンブやヒジキ、ワカメ(メカブ)、緑藻ではアオサ、紅藻ではノリ類があります。これらのうち、私たちは褐藻類に含まれる成分の健康効果に着目して研究を進めてきました。例えば、コンブやワカメに含まれる粘質の食物繊維(アルギン酸、フコイダン)には様々な生理効果が知られており、コンブやワカメなどの褐藻類が健康食品素材として有用であることは広く認知されています。一方、アラメやカジメ、サガラメ、ツルアラメなど低利用の食用海藻には、食物繊維の他に海藻ポリフェノール(フロロタンニン)(図1)が多く含まれていることも知られています。一般的に、フロロタンニン含量は乾物重量で3〜5 %程度で、季節や海藻種によっては10〜15 %に達するものもあります。なお、コンブとワカメも同じ褐藻類ですが、フロロタンニン含量は低く、概ね1 %未満です。フロロタンニンは渋みや苦みを呈する成分ですので、フロロタンニンが多く含まれている褐藻は食べにくく、少ないものは食べやすいため、コンブやワカメは古来より食用として普及したと考えられます。

私たちは褐藻類に含まれるフロロタンニンに着目し、その生理効果として抗アレルギー作用について研究を進めてきました。ひとえにアレルギーを抑制するといっても、様々な抑制メカニズムがあり、かつ、アレルギー症状も花粉症やアトピー性皮膚炎など多様です。そこで、フロロタンニンはどのようなアレルギー抑制メカニズムを有するか、どのアレルギー症状を抑制するか等について研究を展開しました。

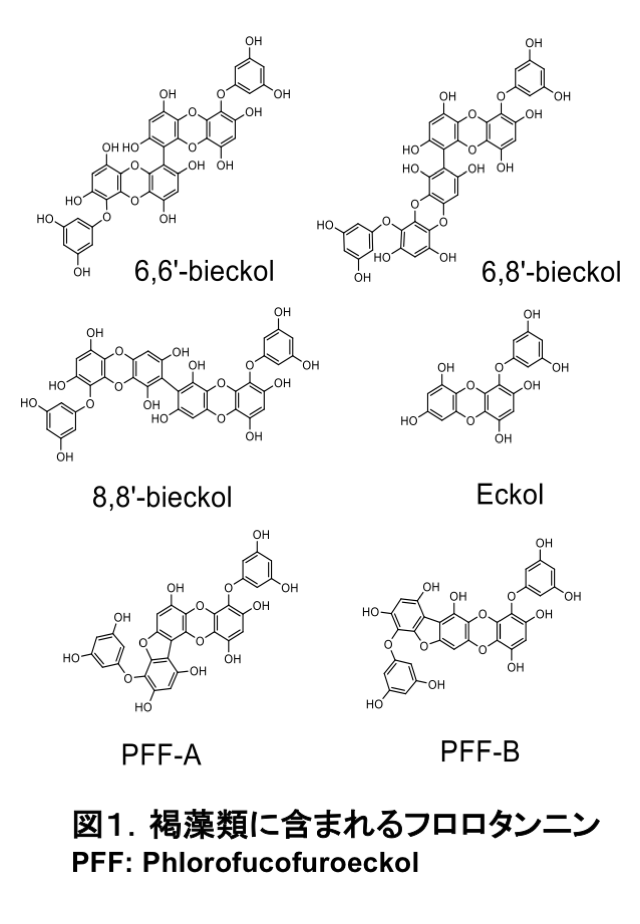

(1)痒み物質(化学メディエーター)の合成および分泌の抑制

アレルギー症状で痒みや炎症が引き起こされる場合、ヒスタミンやプロスタグランジン、ロイコトリエンといった化学メディエーターと呼ばれる痒み物質が、免疫細胞内で合成されて分泌されます。フロロタンニンがそのメカニズムを抑制するかどうか調べたところ、図2のように有効性が認められました。よって、フロロタンニンは痒み物質の合成や分泌を抑制することで、アレルギー抑制を示す可能性が見出されました。

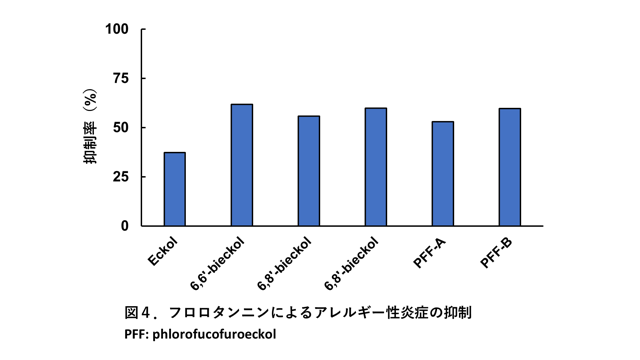

次に、そのような抑制作用が実験動物などの個体で発揮されるかどうか確認するため、アレルギー炎症モデルマウス(図3)を使った実験を行いました。その結果、図4のようにフロロタンニンは個体レベルでも有効性を示すことが分かりました。

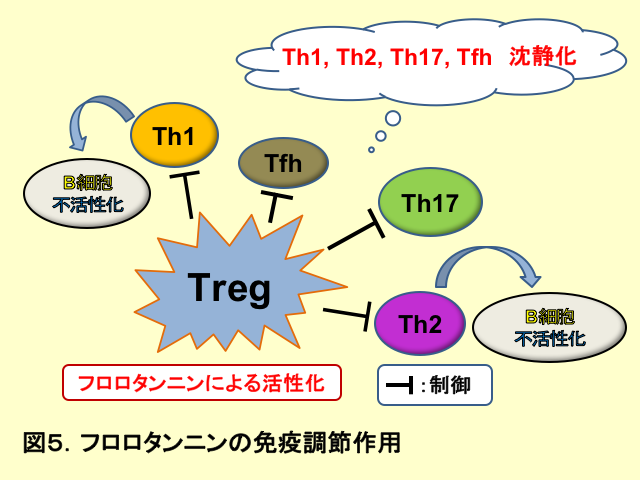

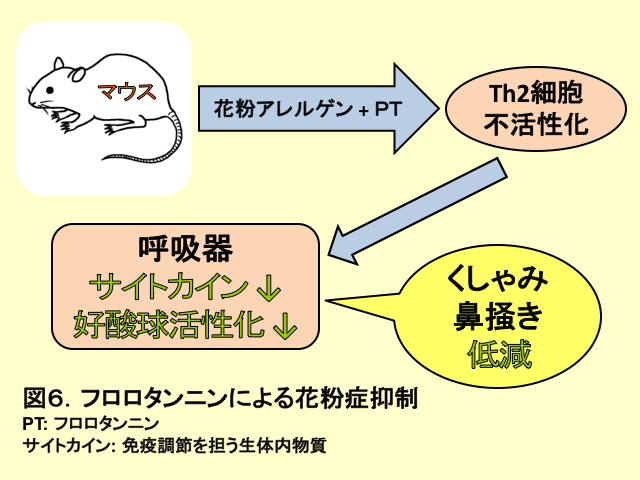

アレルギー発症では、化学メディエーターの合成・分泌というメカニズム以外に、B細胞やT細胞といった免疫細胞のバランス崩壊も原因とされています。そこで、食物アレルギーのモデルマウスを使い、フロロタンニンが食物アレルギーによる免疫バランスの傾きを修正するかどうか調べました。その結果、図5のように制御性のTreg細胞が活性化し、他のT細胞に働きかけることでバランス修正することが分かりました。また、同様のメカニズムで花粉症モデルマウスでも有効性が確認されています(図6)。

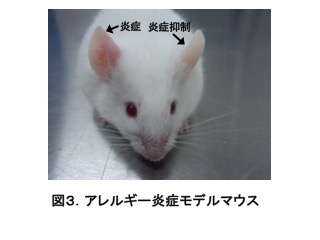

今後は、食物アレルギーや花粉症だけでなく、アトピー性皮膚炎やアレルギー性接触皮膚炎に対する有効性についても検討を予定しています。さらに、消化管内での免疫バランスの改善によるアレルギー抑制作用についても調査を進めたいと考えています(図7)。