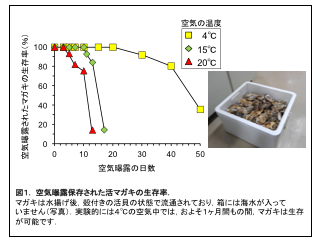

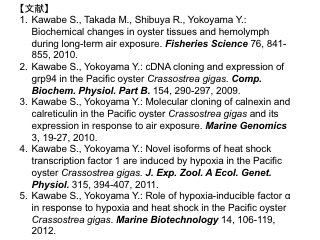

マガキ(Crassostrea gigas)は特に低酸素耐性能力の強い種であり,水揚げ後,空気曝露状態で低温(4℃)で1ヶ月間,常温(15〜20℃)でも1週間は生きることができます(図1).これは,マガキが潮間帯に生息する固着性の二枚貝であり,潮の満ち引きにより数十分から数時間の空気曝露を日々経験し生き抜いてきたことで,進化的に獲得した能力だと考えられます.

| 「保存中に変化する活マガキの香気成分に関する研究」 河邉真也・宮崎泰幸 |

2017年10月3日 掲載

| 一般的に,海水中で生活している魚介類は,海水から取り上げられて大気中に放置されると酸素不足に陥り死に至ります.しかし,貝類の中には海水から取り上げられて活貝の状態で流通,保存されているものが存在します.これは,貝類が他の生き物よりも強い低酸素耐性能力を持つことで,呼吸のできない大気中(空気曝露状態)でも長く生きることができるためです. マガキ(Crassostrea gigas)は特に低酸素耐性能力の強い種であり,水揚げ後,空気曝露状態で低温(4℃)で1ヶ月間,常温(15〜20℃)でも1週間は生きることができます(図1).これは,マガキが潮間帯に生息する固着性の二枚貝であり,潮の満ち引きにより数十分から数時間の空気曝露を日々経験し生き抜いてきたことで,進化的に獲得した能力だと考えられます. |

|

|

|

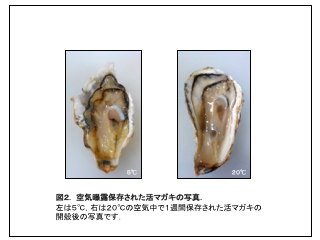

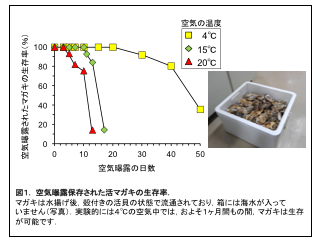

| 空気曝露の期間中,マガキは静かにジッとしていますが,体内では代謝のスイッチが変わり,様々な代謝産物が蓄積します.その中には,マガキの香気に影響を与える物質も含まれています.空気曝露1週間後のマガキ(図2)は,見た目に異常はありません.しかし,水揚げ直後の磯の香りとは異なり,臭気が混じっています. |

|

|

|

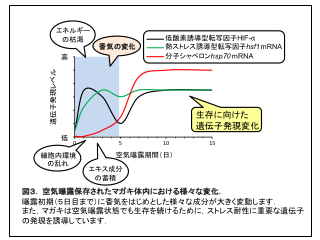

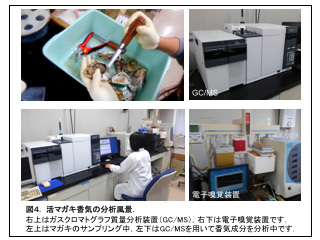

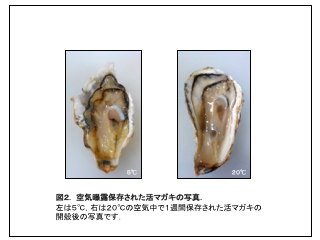

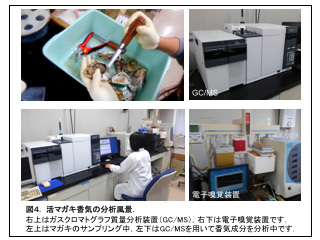

| 水揚げ後の活マガキの消費期限は,経験的に3〜5日だと言われています.マガキが活き続けているからと言って,いつまでも美味しく食べられる訳ではありません.保存中,活マガキの体内成分は刻々と変化しているのです.私たちは,マガキの流通,保存を想定した空気曝露マガキを分析し,活貝の美味しさや食べ頃を科学的に明らかにしたいと思っています.これまでに,空気曝露されたマガキの体内で変動するエキス成分の同定(文献1)や,発現レベルが変動する遺伝子の解析を進めてきました(文献2〜5)(図3).現在,マガキの保存温度により異なってくる香気成分の経時的変化を,ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS)を用いて詳細に分析しています(図4). |

|

|

|

| 普段,私達が食品として食べているお魚や貝類は,元々は各々の適した環境で生息していた生物です.永い年月を経て進化を遂げ,各々が異なる遺伝的背景を持っています.香気成分を作る酵素の種類やその活性も異なり,種特有の香りを構成していると考えられます.漁獲後の保存中でも,このような遺伝的背景の違いで香りの変化が生じていることが予想されます.私達の研究グループは,生化学的,分子生物学的な研究を通して魚介類の香気成分の生合成メカニズムを明らかにしたいと考えています.得られる研究成果は,より美味しく魚介類を流通,保存するための技術開発の基礎となります.現在,マガキ以外の貝類や魚類についても研究を進めています. |

|

|

|