A: 君も拘るね、Parisとは。でもちょっと違うんじゃない。

Q: それはそうとして、パリの水産物事情調査から随分時間が経つじゃないですか。

A: そうだね、パリで印象深かったのは、なんと言っても生食がそれほど浸透していなかったことかな。

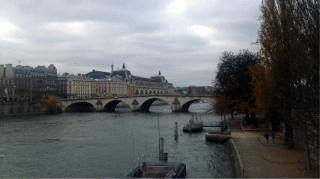

パリ、そしてセーヌ

A: パリでは一部なんかもしれないね。なにしろ火をとうして食べる文化だし、オイリーな世界だから。素材本来を味わう文化なんてまだ希薄。生で食べる習慣なんてカキくらいしかない。

Q: ま、そうなんでしょうね。

A: 日本人のような鮮度のこだわりはなかったね。なんてたって氷の使い方みればわかる。ほとんどが下氷だけで、魚もだらんとしていた。

Q: ?

A: ただ魚は好きなんだろうね。日本では少なくなった魚屋が健在だったし、路地売りもあった。

ファッショナブルだけど、だらんとした魚

初めて見るターボットにハドック、いずれも白身魚

路地売りが見られるマルシェ

A: ただ生食への関心は少ないけど、強いものがあるんだね。なんってたって、魚の捌き方を教える専門学校があるぐらいだから。

Q: へええ!

A: ランジスって言ってね、パリ郊外なんだけど、ま、大きな食材市場あって、そのなかに鮮魚の取り扱いを教える2年制の専門学校があるんだ。

ランジス鮮魚介類取り扱い技術専門学校の生徒との交流

道具は違えど見事な捌き

A: そうだよね。包丁に拘ったりしてね。だけどフランス独自のものがあってね、ハサミやピンセットも使って、そりゃ見事な捌きなんだ。

Q: なるほど、ですね。ところで、先生はフランス最大の魚市場ランジスの視察が目的だったんでしょ?

A: EU最大かな。EUは衛生面での規制が厳しいんでね、その辺の事情を確認するのが目的だったんだ。

Q: で、どうでした?

A: ポイントは、魚を床に置かない。そりゃ水の管理だの色々とあるけど、極言すればそれだけじゃないかしら、日本が注目すべきなのは。

Pavillon marée:ランジス水産中央市場

簀の子に載ったトロ箱

日本では禁止されようとしている木箱

A: むしろね、衛生面に拘るあまり、鮮度落ちが激しい。そして細菌数も増えているんだろうと、想像しなきゃいけないかなと思ったりして。

Q: 難しいところですね。ところで、

A: また「ところで」?

Q: パリの印象はどうでした?

A: そりゃセーヌも良かったけど、むしろ日本女性かな、良かったのは!

Q: またどうして。

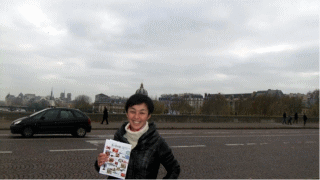

A: どうも優秀な女性が日本を離れてパリに蝟集しているようなんだね。なかでも案内してくれた服部麻子さんは特にね。日本で農学を学ばれてパリにきたんだ。農業の将来を憂えて農業大国のフランスにね。

服部麻子さん、ルーブル博物館を後ろにして

A: 水産はあまり強くないんだけど、農業の自給率は100%以上。そして地産に拘っている!有名なシェフも、『輸入ものなんか使うものか』って力強く言っていたのが印象的だったね。