A: 帰国してから2ヶ月か。トラフグの輸出を促進するために、水産物の流通状況を調べて来たんだ。

A: 巧みとSustainabilityだね。

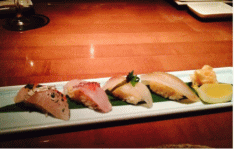

西海岸でも有名なSUSHI RANと巧みの技の握り

A:色々なブランド創りがあってね、やれローカル(地産)だ、やれHACCPだと言ってもね、それらが保証する品質には限界がある。土地柄だったり、マニュアルだったりでしかない。最後は現場に携わる人たちの巧みと丁寧さが無いと極みに辿り着けない。結局のところ、誰が携わったかで勝負が決まってくる。

Q: それで良いじゃないですか。どこそこの農園の牛乳ですって、みんな飛びついて買ってますよ。

A: それだと漁師の名前がブランドになるんだけど、いざ輸出となるとね、一定の量のものが一定の品質で相手先に届かないとブランドにならない。さてどうするかだね。

漁法も紹介する品揃え

A: 直訳すれば、「持続可能性」だよね。水産では、「資源を如何に減らさずに最大の漁獲量を得続けるか」だけど、「如何に」の部分に漁獲量や漁法を制限したりする発想があるんだ。

Q: そのsustainabilityがどうかしたんですか。

A: つまりね、米国では「枯渇しがちな魚種は食べません」と言う運動に繋がっていたんだ。混獲で目的外の雑魚もとってしまう様な漁法の魚も駄目なんだね。

Q: どこでそんな事に気づいたんですか。

A:魚の表示に、漁法が含まれていたんだ。最初は,鮮度や品質を示す為かと思ったんだけど、そうじゃなかった。

Q: ?

A: 日本では、刺身としては食べないビンナガマグロが人気だったんだね。最初は比較的身が白いんで、白身魚が好きな欧米人に合うんだろうと思ったんだけど、それだけじゃなかった。

Q: ?

キハダマグロとビンナガマグロ(Tombo Tunaと呼ばれていた)

Q: 驚きですね。

A:驚いたね。因に、本ではビンナガマグロをWhite Tunaって書いてあるんだ。

Q: 先生、最後に落ちでそんな事言ったら混乱しますよ。

A:ごめん。ごめん。