(インタビュア) オープンラボとはどの様なものですか・・・

(松下) 下関市立の水族館である「海響館」1階の無料開放ゾーンにて実施されているイベントで、水産大学校と海響館が共同で実施している公開講座で、年間を通じて、様々なテーマで行なわれています。食品科学科の先生や研究室の学生たちも、水産食品に関連したテーマで参加しています。2010年の年間予定(期間、テーマ、担当教員)については、水産大学校HP http://www.fish-u.ac.jp/cgi-bin/info/ns_dtl.pl?584 を参考にしてください。

(松下) 「みるみるうちに色が変わる?不思議な食べ物」というテーマで実施しました(9月11日~17日)。特に、11日と12日の土曜日と日曜日はお客さまが多いので、田中准教授や卒論の学生6人を加えて、我々の研究室員が総出で対応しました。もちろん、海響館の方々との共同作業です。

(松下) 人間が食べ物を食べることは、栄養素や健康に欠かせない成分を体に取り入れて、成長を促しそして健康を保つ、あるいは、増進するということに繋がりますが、そのほかに、食べることは、人間生活における楽しみ(快楽)や文化に繋がっています。この後者に関係するのが、食品(あるいは料理)の持つ「色」「味」「香り」「歯ごたえ」などの性質であり、「食品の二次機能(官能機能)」といわれています。今回は、この中の、「色」をキーワードにして、水産物を中心に食品の「色の変化」について体験実験を行ないつつ、一般の方々に学習してもらいました。

(インタビュア) もう少し具体的に教えてください・・・

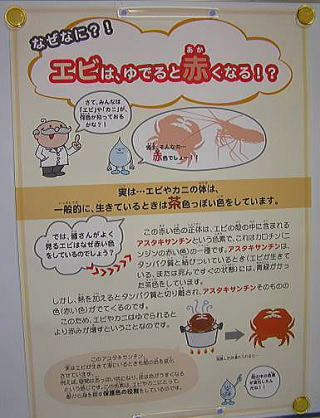

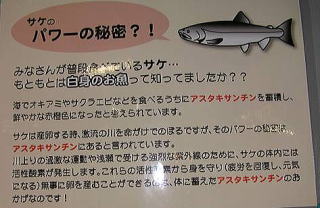

(松下) 例えば、エビ(の殻)を熱湯につけて熱すると赤くなるのを実際に、体験してもらいました。これは、老化や日焼け防止などにも効果があるとされる抗酸化物質「アスタキサンチン」が、熱でたんぱく質と切り離されて本来の赤みを発するためです。また、鮭(サケ)の切り身が赤いのは、この「アスタキサンチン」が含まれているためで、切り身をアルコールにつけておくと、赤い色素が抽出されて、残った切り身は白くなってしまいます。つまり、鮭(サケ)は本来、白身の魚なのです・・、などなど、来場者の方たちに、わかりやすく説明し、納得してもらいました。さらに、海苔(ノリ)などの海藻に火を通すと色がかわってしまう秘密についても紹介しました。

(松下) 実際の実験の指導から始まり、なぜ色が変わるのかなどの説明など、すべて学生さんが主体で行いました。日頃の教えられる立場と反対に、お客さまに、いかにしたら興味を持ってもらえるか、分かり易く説明するにはどうすれば良いのか、など工夫が必要で、良い体験になったようです。私と田中先生は、もっぱら、お客さんの呼び込みと写真撮影を行ないました。

(松下) はい。小学校低学年以下の小さいお子さん連れの家族が非常に多かったです。われわれは、小さなお子さんにも難しすぎず、飽きさせずに興味を持ってもらう様な、実験上の工夫もしました。それは、「紫キャベツの色素入り寒天ゼリーの型抜きと色の変化」の実験です。小さなお子さんは、まず、犬、車、ハートや星などいろいろな形に寒天をくり抜く作業で、興味を持ち、調子に乗ってきます。そしてくり抜いた寒天ゼリーを小さな容器に移し、レモン水や重曹水を入れると、徐々に寒天の紫色がピンク色や青緑色に変わっていくのを見て驚いてくれます。誰でも自分の家でもできる失敗なしの簡単実験です。付き添いのお母さんたちにも好評でした。

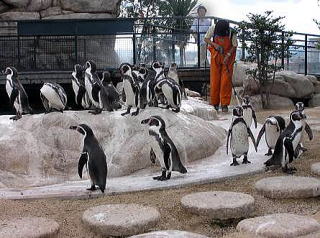

(松下) そうです。1日に3回行なわれるオープンラボの間の休憩時間は、参加した研究室の学生にとっての楽しみの時間でもありました。海響館内を見学できるからです。従来の展示に加えて、今年の3月から日本最大級の「ペンギン村」が新たにオープンしたので、だいぶ見ごたえが増えました。実は、私も楽しみにしていたのです。

(松下) 学生たちの願いがかなって、特別サービスで「バックヤード・ツアー」を案内していただけたことです。通常は見ることができない展示施設の裏側や巨大水槽を上から見たり、繁殖中やリハビリ中の魚の飼育水槽を見たり、餌の貯蔵用の冷凍室や調理場などを見学することができ、大感謝でした。

(松下) 9月11日のオープンラボに毎日新聞の記者さんが取材に来られて、我々の説明を熱心に聞き、そして、実験をしている子供たちの写真を撮っていきました。そして、翌日の毎日新聞朝刊に記事が載り、研究室員一同、「記念になるね」と皆で喜んだ次第です。

(インタビュア) 残りのウイークデイ(13日~17日)のオープンラボはどの様だったのですか・・・

(松下) 海響館のスタッフの方々で行なってもらいました。電話で状況をおききしたところ、「土日ほどのお客さんは入りませんが、来客者にはなかなか好評です」とのことで、われわれもほっとしています。

(インタビュア) 最後に何か一言ありますか・・・

(松下) オープンラボへの参加は、われわれ教員の「社会・地域貢献活動」としての意義のみならず、研究室の学生たちがそれに参加することにより、学校内での受身の学習ではなく、自分たちの学んだ知識や技術を、どのようにすれば一般の人たちに理解してもらえるように伝えることができるのか・・、自分が理解していないと他人を理解させることは難しい・・・とういうことを身をもって実感し学ぶ、実践の場としても意義があると思いました。

(インタビュア) どうもありがとうございました。