まあまあ、別に私が望んでそうしている訳ではないのですが・・・(苦笑)。私が、偶然、オープンキャンパス委員だったりしますので。

そうなんですよ。先生から振って貰うと助かります。さて、今日は、もうすぐ行われる水産大学校の食品科学科のオープンキャンパスについて教えて下さい。食品科学科独自のオープンキャンパスって、去年もやっていましたっけ?

いえ、学科独自のオープンキャンパスは、今年からの初めての試みです。前から、大学全体のオープンキャンパスでは、食品科学科の詳細がよく判らないというリクエストがあったものですので、今年は、8月の大学全体のオープンキャンパスに引き続き、10月13日の祝日(体育の日)に、本学キャンパスで、食品科学科独自のオープンキャンパスを実施する事にしました。

もう、当日のスケジュールの詳細は明らかになっているのですか?

そうです。既に、学科長の芝恒男教授が、このホームページの9月16日付けのトピックスで紹介されていますし、大学のホームページにも、それから朝日新聞などの新聞にもスケジュールは紹介されています。

へぇー、新聞までもですか?

そうです。オープンキャンパスの主旨が、高校生のためでだけでなく、「市民と高校生向けのオープンキャンパス」になっていますので、新聞でも取り上げてくれているのです。

そうですね、例えば、第一部は、市民と高校生向けの講演会、これは、事前に予約は必要なく、当日、いきなり来て貰ってもOKです。第二部は、本学独自の資格「水産食品士」のお披露目であり、食品科学科の学生さん達と競争して「フグ刺し」を作ったりします。これには、事前に高価なトラフグの準備をしなければなりませんので、事前予約をお願いしています。また、食品科学科が新たに開発した「無菌フグ刺し」も試食する事ができます。第三部は、一般の市民の方には申し訳ないのですが、高校生対象の体験実験の部です。体験実験の部では1時間30分も取っていますので、通り一遍の体験実験ではありません。かなり本格的な実験を用意していますよ。第三部も事前の準備がありますので、予約をお願いしています。あっ!言い忘れていましたが、全て、どのイベントも参加は無料です。

今紹介された中で、講演の演者や体験実験の事をもっと紹介して欲しいのですが・・・。

最初の講演者の瀬戸賢一先生は、大阪市立大学大学院文学研究科の教授で博士(文学)です。言語文化学専攻英語英米文学専修のご担当で、専門はレトリック論です。なかでも、瀬戸先生を有名にしたものに、名著「ことばは味を超える」(2003年、海鳴社出版)があります。もともと先生が電通に提出された「味プロジェクトA」のレポートに端を発し、ことばの側からの本格的な味の探究を行った成果を本にまとめられたものです。続編の「味ことばの世界」(2005年、海鳴社出版)と共に先生を有名にしました。この話が、今回、ナマで聞けます。

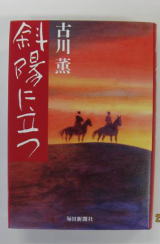

では、古川薫先生は?

古川薫先生は、下関生まれの下関在住の直木賞作家という事は、インタビューしているあなたは知っていますよね? えっ、知らない! それは下関にある水産大学校に籍を置く者として、恥ずかしい話です。古川先生は、山口大学教育学部をご卒業後、山口新聞編集局長を経て、作家になられました。今から17年前に「漂泊者のアリア」で直木賞を65歳で受賞されるのですが、確か、この年齢は、受賞年齢の最高齢だったはずです。現在、83歳になられたにも関わらず、創作意欲は旺盛で、今年の5月に毎日新聞社から出版された「斜陽に立つ」がベストセラーになったのは、記憶の新しいところです。今回は、古川先生のお得意の分野の一つである「下関と河豚(ふぐ)」という演題で講演して頂きます。

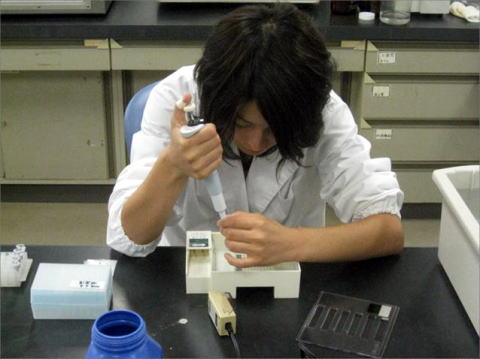

3つの体験実験を用意していますが、たまたま、そのうちの一つを私の研究室が担当しますので、参考になればという意味で紹介させて頂きます。体験実験のテーマは「骨髄性白血病細胞を使って癌細胞を自殺に追い込んでみよう!」ですが、これだけでは、何の事か判りません。水産物の成分が、癌細胞を自殺に追い込む(これを専門的にアポトーシス誘導と言いますが)実験を体験して頂きます。癌細胞の自殺、他殺、自然死を、電気泳動という装置を使って、死んだ癌細胞のDNAのパターンから判定します。まあ、細胞の世界で警察の鑑識の作業みたいな事をします。その他、ヘキスト染色という特別な細胞染色法を行って、蛍光顕微鏡という特殊な顕微鏡を使って自殺を判定する体験実験も行いますが、これらの内容は、そのまま、研究室の卒業論文の実験と直結していますので、謂わば、大学の最先端の技術を体験して貰う訳です。そういう意味では、他2つの体験実験も、同じスタンスだと思います。